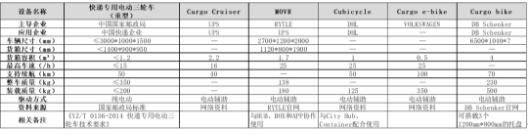

2017年,菜鸟网络、顺丰速运开始在国内测试类似于DHL使用的City Hub、Container、Cubicycle等设备,但到2020年仍未有实际落地应用。经调查分析,无法落地的原因主要在于:①货箱容积不理想,新型交换箱的配送效率不及当前中国使用的快递专用电动三轮车;②设备购置成本较高,无法起到国外快递企业降本增效的目的;③对现有流程改动大,存在优化风险,DHL新型配送系统需要City Hub、Container和Cubicycle三部分硬件及相应软件系统支撑,而非局部改善。国外的工具创新可以借鉴,但不宜照搬使用。

经过10余年发展,我国快递驿站数量已经超过10万个,广泛分布在社区、学校、商务区等地方。

近几年,地产物业公司也开始研讨、布局快递柜、住宅包裹投递箱,无人机、无人车等无人化配送装备开始在配送领域显露头角,三方代派、共同配送发展迅猛。

对中国快递行业的启示

尽管我国快递业务规模巨大,但模式较为单一,产品区分度不足,在快递配送的精准化、准时化、差异化上做的还远远不够,大而不强。

快递配送创新面临的阻碍主要有:①客户属性较为单一,长期以电商平台作为主要服务对象导致行业模式雷同、注重规模不注重服务;②内生性创新变革意愿度不强,中国80%以上快递业务量是由加盟型快递企业进行递送的,但当前加盟型快递网络的末端派送基本都是由各级加盟商实际执行的,受切换成本、认知水平等限制,末端派送的创新无法在内部开展;③末端创新的压力集中在如何在超低成本下进一步降低成本,中国与欧美快递面临的基本面不同,中国快递价格极低、业务量规模巨大,欧美快递价格较高、业务量规模适度,留给中国快递末端创新的成本空间十分有限。

综合以上分析,我们认为:

(1)快递企业应该坚持“两进一出”,拓展快递服务范围,避免陷入“低价-上量-低价”的恶性循环,通过模式创新、增值服务等手段提升快递价值;

(2)支持发展有中国特色的快递末端,如快递驿站等形式,进一步提升快递末端配送效率;

(3)将快递柜、驿站等快递物流终端纳入邮政名址库,给予快递物流终端合法名址地位,便利送件到柜、站;

(4)统筹规划并预留快递物流发展用地,快递物流从转运中心到接驳站、网点及终端均面临用地紧张的情况;

(5)重新审视快递两轮车、三轮车的存在价值,将快递专用电动三轮车列入绿色快递范畴,树立行业自信;

(6)建议将快递专用电动三轮车货箱容积的标准限值由1.5m³提高到2.3m³,以适应不断快速增长的快递包裹数量;

(7)建议快递专用电动三轮车驱动方式由纯电动形式改变为电动辅助形式,将快递专用电动三轮车作为非机动车进行法规明确下来,并享有相应路权。