尽管市场规模在不同的机构测算后有不同的结论,但总体来看,干线物是无人重卡当中规模最大的万亿级市场;矿山次之,无人化运输是千亿市场;港口较小,市场规模未到百亿。

当前无人重卡走到了哪一步?落地拐点到达了吗?——多位投资人给出的答案是还没有。众为资本合伙人于晓璐告诉36氪,自动驾驶是一个渐进的过程,不是一个零到一的突变,需要技术、政策路权和市场等多方面的量变准备才能实现质变。汉能投资投资人告诉36氪,落地上低阶(主要是商用车政策推动的防疲劳等)有部分出货,但L2以上的出货量还非常少,拐点还远远未至。昊辰资本管理合伙人汤涛也告诉36氪,长期来看自动驾驶,纯L4的全域无人化的确比想象中要难,所有玩家的商业化进程都在比原来预想的时间表不断的延后,这已经是一个大家公认看到的情况。

千挂科技CEO陶吉在此前36氪的采访中表示,下一个mile stone将发生在从产品技术上验证原本需要两个驾驶员的中长途的路线是否能够在自动驾驶的帮助下用单驾驶员完成时。也就是说,真正大批量实现仅需一个司机上路跑的时候,干线物流玩家的运输业务就应该是正向的毛利和净利。汤涛预测“拐点到达的时间最快的话有可能到明年或者后年”,关键在于企业运营扩张的速度以及产生的收益,能不能覆盖掉研发投入及总体费用。

那么现在距离到达拐点还差什么?多位投资人士的共识是:

第一,取决于自动驾驶的技术方案成熟度能不能实现真正批量化上车。比如技术和工程化方面,据赢科技发布的《自动驾驶卡车量产白皮书》,重卡外轮廓尺寸标准宽为2.55米、高达4米,长度最长可达17米,在干线物流这一高速场景当中,在常规载重情况下,由于卡车本身体积和自重较大,需要更长的感知距离,才能保障车辆在安全范围内实现制动刹车,这就需要更远距的传感器设备,自动驾驶控制难度也更大。

于晓璐告诉36氪,当前各家的算法在自动驾驶模拟场景中表现较为乐观,但在实际工程化上车过程中会碰到很多问题——嵌入式方案要求对算法做裁剪,还需要考虑到算力、功耗、和成本的动态优化和平衡,这些都对自动驾驶公司的工程经验提出了较高要求。

CMC资本合伙人徐晨表示,总体的技术难度更多是在于能不能与不同场景的车型进行适配,达到与车耦合的要求。在矿区开采、卸载等环节,卡车需要在起点和终点停靠的位置是变化的,对车辆控制的精确性要求较高。在港口存在船只、岸桥等调度环节,也有精准的位置要求,在这两个场景当中很明显需要更精准的传感设备以及成熟的算法处理。主线科技合伙人王超补充道,在港口不同载重对车辆控制的要求实际上非常高,另外在雨雪等地面湿滑的情况下要求也会进一步提升。

另外,矿区和港口的自动化还需要环境的同步配合,于晓璐指出,当前真正实现无人化的港口还是少数,一些港口新旧环境杂糅,人车混行,这些客观情况是需要无人卡车配备安全员的。但如果从建设规划阶段,港口就能按照无人化标准来推进,那是最理想的。所以这也是一个逐步提升的过程,港口无人化不是单靠车辆自身的自动化驾驶能力就能解决,还需要周边环境的协同改变。车实现智能化的同时,环境也需要配合优化。徐晨也提到,矿区无人化最大效能的挖掘并不但是依靠无人驾驶,而是需要各个环节整体的智能化配合运作,但这一过程的推进可能还需要更长的时间,光是开采或者运输的无人化,能够产生的价值点还是十分有限的。

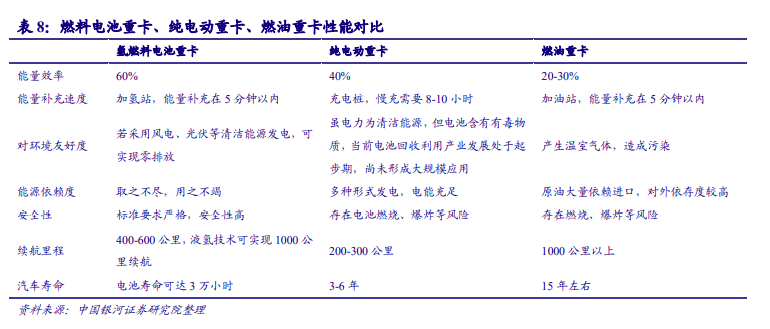

电池续航方面,在干线物流长途运输中,重卡需要更强的续航能力,锂电的最大续航里程为300公里,加上电池本身的重量,放多少电池就已经直接决定了车辆的续航里程。王超告诉36氪,在类似港口的相对短途封闭区域内电动卡车还能满足行驶,但是在高速上可实现的续航里程还远远不够。未来随着自动驾驶卡车的普及、氢燃料的应用等,需要靠储能方式和效率的改进来提升电池的动力。

第二是在逐步商业化的过程中,以赢彻科技为例,在自己保有运力服务的同时,能不能将一部分运营体系卖给物流公司来增加产值收入,加快盈利速度,在这个过程中,初创公司打造的运力盈利模式也至关重要,这事关物流公司能否在这个运营体系下获取可观的盈利。图森目前的收入模式就提供了一种思路。

图森目前有两种收入模式,一是承运人运输,货运公司客户向OEM订购搭载了图森路径的L4特制半挂卡车,通过订阅图森的自动驾驶、路线规划等多功能一体化的服务,收取每英里0.35美元的单车订阅费;二是自营车队运输,通过为有货运需求的托运人提供承运货物服务,每英里收费1.45美元(比传统卡车每英里1.70美元的收费略微划算)。

第三,路测里程的长短,是否能够通过足够数量的车来达到充分的场景测试量;汤涛表示,自动驾驶测试里程对于企业拿到运营资格而言至关重要。只有测试场景达到足够的数量,未来再去申请真正的商业化运营资质时才能够保证基本覆盖路面上的遇到的各种情况。

这也回答了一个问题是:当前玩家们都在拼的端到端的封闭路测牌照其实仍然有一定意义。Eric告诉36氪,自动驾驶测试到一定里程,企业才有资格去获取一些证书或是得到客户的认可。自动驾驶里程很多都是在测试的场景下达到一定阈值,才能再去实际上申请获得半运营的一些资质,然后去覆盖一些在测试情况下,没有达到的corner case,进而实现数据扩充和系统迭代,所以说端到端的路测以及能够实现的里程数是日后真正商业化运营的敲门砖。

汤涛还告诉36氪,现在企业普遍申请和运用的是商用车路测牌照,这个牌照在路测的同时是能够进行拉货运输来变现的。获得牌照后跑出几千台车的规模其实并不难,这与国内整个庞大的干线运输的规模相关,在一些繁忙的道路上,每天的车流量可能是几千上万台车在来回跑,所以有这几千台车路测便能够实现一定的商业化能力。另外,从商业化角度来看,几千台车实现的路测里程数就已经能够比肩物流公司的规模。

第四是政策方面的开放性以及安全性考量。徐晨认为,干线运输核心问题在于国内路权的开放程度,由于干线运输的跨区域长途,但在不同省份道路归不同的交通局管理。如果无人驾驶能够得到多地的车管部门的认可,实行统一的标准,自动驾驶才有可能盘活整个干线网。