在广州、深圳、珠海、佛山、东莞等名城汇聚的广东,阳江的知名度不高,但这里生产的十八子、美珑美利等名刀却会出现在千家万户的厨房里,中华老字号张小泉也已在这里落地建厂。

如今,比小城名刀的反差更有意思的是,中国工业领域的前沿变化之一正在此地发生。

在位于阳江市郊的某家开刃生产车间里,我们看到了这种变化的一个切面:一台全自动化刀具开刃工作站.

ROKAE开刃工作站

它正弥合着一个当下存在于中国工业自动化市场的供需错配:

一边是劳动力密集型行业,刀具制造、缝制、电子产品装配等细分场景的制造业客户想自动化而不得;一边是国产工业机器人厂商在新老玩家扎推的汽车等行业,焊接、搬运等场景红海鏖战。

供需两头难的一个可能的出路是,中国工业机器人的“农村包围城市”——凭借新的智能化技术,拓展巨头看不见、做不了的细分场景,成为行业龙头。

成立于2015年,并从2017年开始拓展传统工业机器人“无人区”场景的珞石,就是这种尝试的典型代表。

目前,珞石已在刀具开刃和缝制两个场景做出了标准化工作站,并落地了张小泉、十八子、美珑美利等龙头刀剪客户,和全球最大的针织服装制造商、国产内衣服饰龙头等服装行业客户。

另一方面,在以智能化技术优势拓展新场景的同时,珞石也在机器人的成熟场景里有不少成果:珞石已与法雷奥、舍弗勒等全球汽车行业知名Tier1和小米、步步高等3C领域龙头客户展开了密切合作。

本文,「甲子光年」采访了包括珞石机器人的创始人兼CEO庹华、联合创始人兼CTO韩峰涛在内的公司高管及一线员工,哈尔滨工业大学机器人研究所所长、国家重点研发计划“智能机器人”重点专项总体专家组组长赵杰,投资人德联资本创始合伙人李权、金沙江联合资本管理合伙人周奇、北极光创投合伙人黄河,和张小泉股份有限公司董事总经理夏乾良等客户方。

从行业视角到公司历程,多方声音共同还原了,一家不满足于做国产替代的中国工业机器人公司,会经历什么?

1.供需两头难

在工业自动化领域,中国市场现在存在一个神奇的现象:供需两头难。

一边是“嗷嗷待哺”的制造业企业:他们亟需升级产线,但找不到合适的产品、方案和供应商。

背后的原因已是存在多年的老大难问题:劳动力越来越贵,招工越来越难。

其中精细“技术工种”的机器换人更是难中之难,因为这是适应固定产线和重复工作的传统工业机器人和自动化设备最难啃的环节。

制造业客户们不是没有行动过,但效果不佳。

以富士康这样的头部3C代工企业为例,早在2011年,富士康就提出了“百万机器换人计划”,但到现在,这个计划的进度条也就走了5%——实际在其产线使用的机器人目前大概在5万台左右。

同样的情况也发生在江西赣州的家具厂、福建泉州的五金厂、莆田的鞋服厂和广东阳江的刀具厂等中国各类深不见底的细分制造领域。

中国刀剪龙头企业张小泉股份有限公司的董事总经理夏乾良告诉「甲子光年」,他们从2014年就开始尝试自动化升级,一家一家地和市场上排名靠前的机器人企业研讨,但一直到3年后的2017年也没有找到能力上比较全面、实力上比较与企业自身实际需求完全匹配的供应商。

另一边则是工业自动化的核心设备之一,中国工业机器人厂商的经营与发展困局。

困局的核心表现是毛利低。

虽然大势上,中国工业机器人厂商坐拥全球最大的市场(中国已连续7年成为全球工业机器人第一大应用市场),且国产厂商市占率连连提升,但遭不住没有盈利空间。

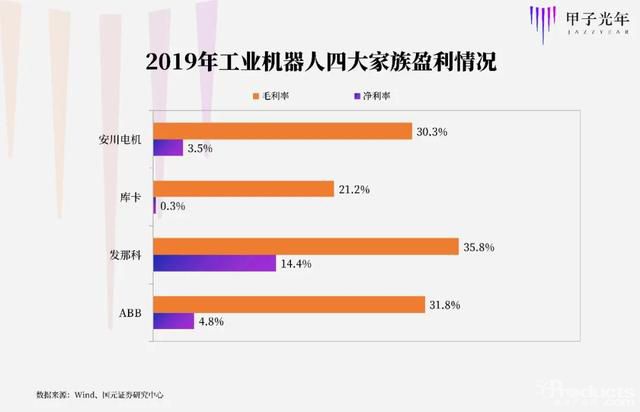

2019年,四大家族库卡(KUKA)、安川电机(Yaskawa)、ABB、发那科(FANUC)的毛利率分别为21.2%、30.3%、31.8%、35.8%。

而以7月15日刚刚在科创板上市的埃夫特为例,其机器人本体业务的毛利从2016年到2019年分别为16.15%、16.43%、18.33%和21.87%;集成业务的毛利则分别为13.89%、8.51%、11.48%和15.13%。这也就不难理解,为什么这家去年收入规模已达12.68亿人民币的企业当年仍有4268.28万的亏损(归属于母公司的亏损)。

其实在中国厂商大举进入工业机器人领域之前,这是个油水不错的行业。2014年,一台负载6kg的轻型机器人售价就超过10万,抵得上一台A级轿车。

但也是从那时起,令全球制造业闻风丧胆的中国人来了,“中国做啥啥便宜”的故事再次上演——从2017年年底开始,部分厂家为抢占市场不断推出超低价格的产品,本就同质化严重的国产机器人行业整体降价,连带着进入中国的四大家族等外企也跟着降价。

到2018年,勃朗特的六轴机器人裸机已低至2.85万元;广州启帆的协作机器人则定价3.9万元;从移动互联网跨界而来的猎豹移动子公司猎户星空也推出了29999元的7轴机械手;慧灵科技售价8000元的SCARA(水平多关节机器人)则直接将机器人带入千元时代。

而在能把价格卖到比较高的汽车、3C头部客户订单上,打“性价比”又不足以拿下客户。以整车厂类的客户为例,四大家族占据我国近80%的市场份额;外资二线品牌日本那智不二越、川崎重工及韩国现代重工等企业则把持着剩余市场的大头。

对头部客户来说,和动辄成立上百年的机器人领域老贵们相比,国产新秀们目前在稳定性、易用性、故障率、精度等指标上还存在差距;比起一时的价格诱惑,客户会更看重这些性能指标和供应商是否能长期存续,毕竟在工业领域,每换一次供应商都劳神伤财。

价格上不去的同时,国产厂商的成本也下不来。

一是国产工业机器人很难从供应链角度压低成本。对大部分国产厂商来说,占工业机器人70%成本的伺服系统、控制器、减速器三大零部件依然依赖外采甚至进口,成本较高。

二是国产工业机器人厂家销量有限,在主流产品六轴工业机器人上,年销量超过2000台的国产厂家屈指可数,难以通过跑量拉低机器人高昂的研发成本。

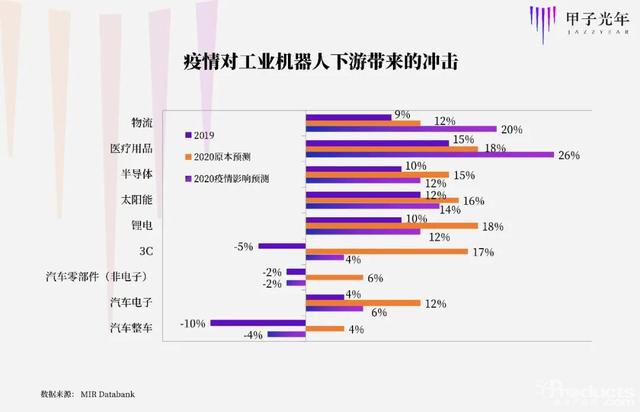

今年年初的新冠疫情又进一步加剧了行业困境。工业机器人的主要下游行业汽车零部件、整车装配、3C等都受到较大影响。

但困局往往意味着机遇。供需两头难的实质是供需不匹配,这其中有一个巨大的机会: